相続問題の相談は

私たち一新総合法律事務所にお任せください

相続に注力する「相続チーム」弁護士があなたのお悩みに対応いたします。

生前対策から相続紛争まで、安心して“解決”まで任せられる「サポート体制」と「実績」があります。

※2023年法人

全体の実績

この様な方々のお力になります

- 遺産分割について意見がまとまらない

- 親の借金を相続したくない

- 相続財産に何があるのかわからない

- 争族にならないように自分の想いを遺言書で残したい

初回相談料は無料です

お気軽にお問い合わせください

SUPPORT

相続サポート内容

相続人間のやりとりや交渉から、面倒な手続きまで代行します。

あなたの代わりに権利としてしっかり主張し、適切な手続きで後悔や不安のない解決を目指します。

遺産分割協議

協議がとまらない

取得割合に納得できない

遺留分の侵害

遺言書の内容が不公平

他相続人だけ多額の贈与

遺言書無効

本人が書いたのか疑わしい

認知症で判断能力がなかった

財産が使い込まれていた

協議がとまらない

預貯金の額がおかしい

特別受益

多額の生前贈与があった

実家の土地をもらっていた

遺留分の侵害

借金を相続したくない

不要な不動産がある

寄与分

親の介護をしていた

家業の手伝いをしていた

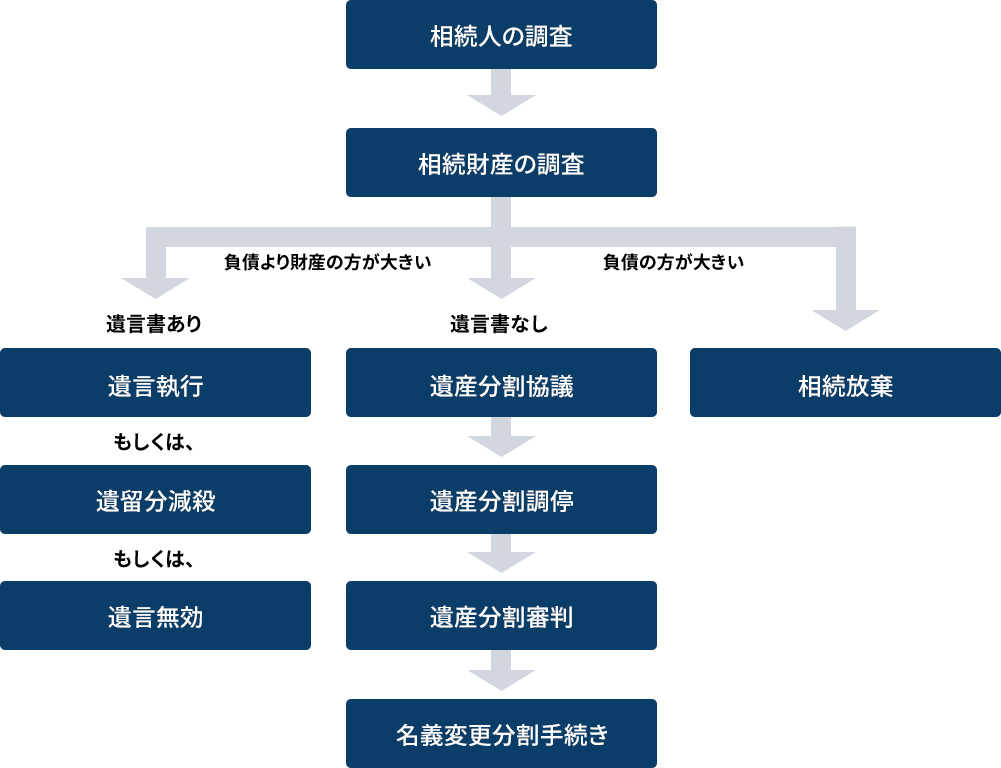

相続財産調査

財産の把握ができていない

負債があるかもしれない

老後の生活、相続でご家族・親族間で揉めないかの不安。

財産管理や承継、あなたの希望をふまえて最適なプランをご提案いたします。

遺言書作成

有効な遺言書を残したい

争族にならないようにしたい

任意後見制度

認知症に自分で備えたい

身上監護してほしい

生前贈与

トラブルなく生前贈与したい

相続税対策をしたい

家族信託

家族に財産管理を任せたい

認知症時の口座凍結を防止

REASON

一新総合法律事務所が選ばれる理由

開設40年の解決実績

1978年の開設以来、新潟県内外で数多くの相続案件を取り扱ってきました。

20名以上の弁護士が所属

20名以上の弁護士が所属し、スタッフを加えると総勢60名以上になる新潟県内最大規模の事務所です。

協議による円満解決に注力

裁判まで発展させず、協議による柔軟かつ円満な解決に注力しています。

ワンストップサービス

税理士・司法書士・不動産業者などと連携し、相続に関する問題をワンストップで解決します。

新潟県内5拠点ほか全9拠点で対応

新潟県内の5拠点のほか長野、松本、高崎、東京の全9拠点で連携対応

相続注力チームで対応

相続に注力している弁護士と事務員によるチーム制で、円満解決にむけて対応

CASE

解決事例

MERIT

一新総合法律事務所に相談するメリット

弁護士に依頼をしていいのかわからない、弁護士に依頼をするべきか迷っている、そういったご相談を受けることがあります。

弁護士に依頼をすべきかどうか迷っている場合の判断材料にしていただくため、

弁護士に依頼をするメリットとデメリットについてご説明いたします。

法律の専門的な知識

複雑な相続法について確かな知識を持ち、様々な角度から最も適切なご提案をします。

相続紛争の「交渉」と「解決」

相続問題はしばしば親族間の紛争を引き起こしますが、紛争に介入し相手と交渉できるのは弁護士だけです。可能な限り早期に円満な解決を目指します。

面倒な手続もおまかせ

相続手続きは複雑で、必要書類も多く時間がかかります。弁護士なら調査から手続きまでフルサポートできます。

FLOW

相続のご相談の流れ

COST

相談費用

初回相談料:無料

※2回目以降5,000円(1回45分あたり、税込)

※45分を超える場合には、15分ごとに2,500円(税込)を追加します。

※東京事務所では、原則として不動産(相続や離婚などで不動産の取扱いが問題になる案件等も含む)に関するご相談のみを承っております。詳しくは、東京事務所ホームページをご参照いただくか、東京事務所宛にお問い合わせください。

相続財産調査

| 手数料 |

手数料 11万円 相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、 |

|---|

※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途必要です。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺言書作成

| 手数料 |

自筆証書遺言 11万円 公正証書遺言/秘密証書遺言 22万円 |

|---|

※手数料には公証役場への出頭日当を含みます(公証人手数料・交通費等の実費及び出張日当は別途)。

※手数料は、作成の難易度により適宜増減額することがあります。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺言執行

| 手数料 |

遺産額1000万円以下の場合 33万円 |

|---|

※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要です。

※不動産や株式等の金融商品の換価手続を要する場合は、適宜増額することがあります。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺産分割

| 着手金 | 報酬金 | |

|---|---|---|

| 交渉 |

22万円~44万円 |

【B基準】による額 |

| 調停 |

33万円~55万円 |

【A基準】による額+1期日につき2万2000円 |

| 審判 |

44万円~66万円 |

【A基準】による額+1期日につき2万2000円 |

※被相続人が複数ある場合には、1名ごとに計算します。

※事件の難易により適宜増減することがあります。

※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがあります。

※依頼人(相続人)毎に計算する。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがあります。

※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、それぞれ着手金の差額を追加します。

※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算します。

※特別受益、寄与料、不当利得等の特別の成果があった場合は適宜加算します。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【A基準】

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円以下の部分 | 33万円 | 17.6%(被請求事件の最低額22万円) |

| 300万円を超え3000万円以下 | (5%+9万円)×1.1(最低33万円) | (10%+18万円)×1.1 |

| 3000万円を超え3億円以下 | (3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 |

| 3億円を超える案件 | (2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 |

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【B基準】

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円以下の部分 | 22万円 | 11%(被請求事件の最低額11万円) |

| 300万円を超え3000万円以下 | (3%+6万円)×1.1(最低22万円) | (6%+12万円)×1.1 |

| 3000万円を超え3億円以下 | (2%+36万円)×1.1 | (4%+72万円)×1.1 |

| 3億円を超える案件 | (1%+336万円)×1.1 | (2%+672万円)×1.1 |

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

相続放棄

| 手数料 |

5万5000円(相続人1人あたり) |

|---|

※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがある。申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算する。次順位の相続人への連絡手続は含まない。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺留分侵害額請求

| 着手金 | 報酬金 | |

|---|---|---|

| 交渉 |

【B基準】による額 |

【B基準】による額 |

| 調停 |

【A基準】による額 |

【A基準】による額 |

| 訴訟 |

【A基準】による額 |

【A基準】による額 |

※調停については、別途1期日あたり2万2000円の期日日当を要します。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

成年後見申立

| 手数料 |

22万円 |

|---|

※診断書料および鑑定料が別途必要です。

※手数料には受理免責の同席費用を含みます(交通費や出張日当は別途)。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

財産管理契約/任意後見契約

| 手数料 |

33万円 |

|---|---|

| 財産管理開始後の報酬 |

月額2万2000円~22万円 |

※公正証書作成費用が別途必要です。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

簡易な家事審判

| 手数料 |

11万円~22万円 |

|---|---|

※家事事件手続法別表第一の審判事件で事案簡明なもの。

※申立てのために、別途財産調査等を要する場合は、相続財産調査に準じた費用を要します。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。